節分の翌日は立春です。立春はその言葉通り、春が来たことを告げる日…二十四節気の最初ですね!

立春とスピリチュアルな意味や立春にしてはいけないこと、することなどをご紹介します。

立春とはどういう意味か

立春とは暦上で春が始まる日のことを意味します。日本では国立天文台の観測によって「太陽黄経が315度になった瞬間が属する日」です。

2025年の立春は2月3日

2025年の立春は2月3日です。

立春はいつからいつまで

立春の日は、日本では国立天文台の観測によって「太陽黄経が315度になった瞬間が属する日」です。

この立春は二十四節気としての期間があります。「立春」当日から次の節気「雨水」の前日までの期間です。2025年の立春は2月3日ですから、期間は2月3日から2月17日までとなります。

二十四節気と立春

二十四節気は、太陽が動く道である黄道を24等分して名称をつけたもので、季節を知るために用いられます。立春は「二十四節気」の最初の節気です。

立春は太陽が黄経315度の位置に来た日と定義されており、例年2月4日頃です。

二十四節気(にじゅうしせっき)は、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けますので、それぞれ大まかに15日間隔になります。

| 季節 | 二十四節気名 | 月 | 新暦の日付 |

|---|---|---|---|

| 春 | 立春(りっしゅん) | 1月節 | 2月4日頃 |

| 雨水(うすい) | 1月中 | 2月19日頃 | |

| 啓蟄(けいちつ) | 2月節 | 3月5日頃 | |

| 春分(しゅんぶん) | 2月中 | 3月21日頃 | |

| 清明(せいめい) | 3月節 | 4月5日頃 | |

| 穀雨(こくう) | 3月中 | 4月20日頃 | |

| 夏 | 立夏(りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |

| 小満(しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | |

| 芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 6月6日頃 | |

| 夏至(げし) | 5月中 | 6月21日頃 | |

| 小暑(しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | |

| 大暑(たいしょ) | 6月中 | 7月23日頃 | |

| 秋 | 立秋(りっしゅう) | 7月節 | 8月8日頃 |

| 処暑(しょしょ) | 7月中 | 8月23日頃 | |

| 白露(はくろ) | 8月節 | 9月8日頃 | |

| 秋分(しゅうぶん) | 8月中 | 9月23日頃 | |

| 寒露(かんろ) | 9月節 | 10月8日頃 | |

| 霜降(そうこう) | 9月中 | 10月24日頃 | |

| 冬 | 立冬(りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |

| 小雪(しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 | |

| 大雪(たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 | |

| 冬至(とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 | |

| 小寒(しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 | |

| 大寒(だいかん) | 12月中 | 1月21日頃 |

節分と立春

節分の意味には「季節を分ける」というものがあります。2月3日ごろに行われる豆まきの節分が有名ですが、実際には春夏秋冬で四つあります。それぞれ二十四節気の季節の最初の節気ですね!

- 春は「⽴春(りっしゅん)」

- 夏は「⽴夏(りっか)」

- 秋は「⽴秋(りっしゅう)」

- 冬は「⽴冬(りっとう)」

古くは四つの節気を祝っていたのですが、室町時代(1338年〜1573年)ごろから立春の前日の節分を特に重要視するようになりました。

これは立春が「春の始まり=一年の始まり」「春は命の始まり」「この一年の豊作や豊漁などを祈る」というような意味で残っていったようです。同時に節分行事の豆まきや追儺も行われるようになりました。

江⼾時代(1603年〜1868年)には⼀般的に「節分」といえば「⽴春の前⽇」を指すようになり、豆まきも庶民が盛んに行うようになったのです。節分については下記の記事を読んでね!

立春の意味は何

立春は「春が立つ」と書くことからもわかるように、春が始まる日という意味です。 立つという字には「始まる」という意味も含まれています。

立春とスピリチュアル

立春はスピリチュアルでも春の始まり…一年の始まりを意味しています。

占いの世界でも節分や立春を運気の変わり目、一年の始まりとしているところは多いです。

ゲッターズ飯田さんやシウマさん、木下レオンさんもそうですね!九星気学や十干、四柱推命占いなどをもとにした占いは一年を二十四節気で考えますのでそうなるのでしょう。

春になって運命が変化する…運気の流れが変季節と共に変わることがわかりますね。

冬の土用と立春のスピリチュアルな意味

暦の上では、節分を含め立春の前の18日間を「土用」といいます。この土用は冬土用と言われています。もちろん、土用もそれぞれ節分に合わせて四つあります。

土公神が司どる時期、土用。この土用の時は人や自然界の気(エネルギー)が弱まり、体調を崩したりなんとなく心も元気がなくなる時期となります。季節の変わり目は運気の変わり目でもあり、体調だけではなく運気も激しく動いて弱るのです。

特に土用の最終日である立春の前の節分は、新しい一年を迎えるために心身に溜まってしまった邪気を払い、冬を終わらせる大切な日。

立春からの新たな1年の運気を開くために、まずは 節分には徹底的に「浄化」すると良いでしょう。

立春とエンジェルズゲート

この立春の時期は非常に体調不良の方が多い!です。これは西洋占星術的にも同意見なのかエンジェルズゲートというものが存在します。

ちょうど立春をピークに宇宙のゲートが開いて多いきなエネルギーが降り注ぐ、というものです。エンジェルズゲートは水瓶座…そして風のエレメント、体調不良がおこりやすいだけではなく成長と自己実現にもいい時期です。

立春してはいけないこと、やってはいけないこと

この立春にしてはいけないことについてご紹介です。

立春の日にしてはいけないこと、お風呂に入るなら日が暮れてから

これは立春の行事や風習ではありません。スピリチュアル的なものです。

スピリチュアルでは立春はお正月と同じく一年の切り替わりの時、そのため一年の最初の運気を洗い流さないためにお風呂に入るなら日が暮れてからの方がいいということです。前日の節分にはお塩やお酒を入れたお風呂でしっかり浄化しておきましょう!

お正月にしてはいけないことも読んでくださいね!

立春の日にしてはいけないこと、不用品を貯める、掃除しない

立春は一年の切り替わりの日…お正月ということは、その前日の節分は大晦日なのです。

大晦日までに終わらせたいことといえば「大掃除」…立春の日までに溜まった邪気を浄化して祓うためにもこの日までに部屋を掃除して不用品は捨てておきましょう。

中国のお正月「春節」でも大掃除をするんですよ〜。

立春の日にしてはいけないこと、家を建てるのは節分の後が良い

「厄年の方の時は家を建てない方がいい」

建築関係ではよく言われる俗信の一つです。運気の弱る厄年に大きなことを始めるのは良くない、ということですね。これは「厄年に家を建てた方が厄落としになる」「家相と引っ越しの方位が良ければ問題ない」などの意見もあり、一概に必ずしも凶事とは限らないようです。

何よりも本人の気持ちも大切ですしね!

そして厄年を避けて家を建てたい、新築したい場合は厄年は「厄年の翌年の節分まで」なので、節分後=立春から建て始めることとなります。

立春にすること、食べ物

今度は立春にすることや食べ物についてです。

立春にすること、立春の食べ物「立春大福」

「立春大吉」の厄除けにあやかって生まれたのが「立春大福」という和菓子です。

大福は昔から「大きな福を呼ぶ」という意味でとても縁起がよいものです。

厄払いの小豆を使った餡子や魔を滅する大豆のきな粉、そして神聖なる餅…立春にふさわしいですね!

立春には多くの和菓子屋さんや菓子屋さんで色んな立春大福が売られているので、探してみてね!

立春にすること、立春の食べ物「立春朝生菓子」

立春の日は大福だけではなく、立春の朝に作られた生菓子「立春朝生菓子」も縁起の良い食べ物です。朝に作ってその日のうちに食べてしまう生菓子で、春の季節感のある桜餅やうぐいす餅、椿餅などが多いです。

これも立春の日に和菓子屋さんで売られていますので、立春の日のデザートに食べてみてね!

立春にすること、立春の食べ物「立春豆腐」

立春に食べると縁起が良いものには「立春豆腐」もあります。

「白い豆腐は邪気を払う」ので、節分と立春にお豆腐を食べるという風習があり、できるだけ「白いままの豆腐」を食べる方がいいそうなので、お醤油ではなく、塩で頂くとより縁起がいいですよ!

立春にすること、立春の食べ物「立春朝絞り」

「立春朝絞り」は立春の縁起物として昔から作られている生酒です。立春の日の未明に搾りあがったお酒をその日のうちに飲むのです!

「立春朝絞り」は出荷作業の前に神社の神主さんが立春朝絞りを造る人や届ける人、飲む人すべての人の無病息災、家内安全などの祈願をされます。

立春にすること、風習と立春大吉の貼り方

立春にすること、風習についてです。

立春にすること風習、若水取り

若水取りは立春の風習というよりも、元旦に行う方も多いかもしれません。

元旦や立春の早朝、井戸や泉の水を汲んで神前に供える行事のことを若水取りと言います。

汲んできた水を若水(わかみず)といい、若水は神様への供え物、茶を立てる、料理、口をすすぐといったことに使われます。

大変、縁起の良いお水で飲めばその年は病気にならない、風邪をひかないなど言われています。

井戸水や飲める湧水などを汲みに行かれる方も多いですが、現代では水道のお水でも十分です。

立春の朝一番のお水を、神棚に備えたり、お茶にして飲んだりしてね!

立春にすること風習、立春からお財布をかって春財布

春に買うお財布は「春(張る)財布」といわれとても縁起の良いものです。

ぜひお財布を新調してみて下さいね!

立春にすること風習、立春大吉のお札を貼る

立春にするのなら、立春大吉のお札を忘れてはなりません。

縦書きで立春大吉と書くお札で、4つの文字すべてが、左右対称になっています。

表から見ても、裏から見ても、立春大吉と読むことが出来ます。

これは鬼(災厄や魔)が玄関に立春大吉のお札が貼ってある家に入って振り返ると、同じように立春大吉と書いてあるお札が目にとまり、鬼は、この家にはまだ入っていなかったと思い込み、逆戻りして出て行ってしまう、という家内安全、無病息災などその一年を幸せに過ごすためのお札なのです。

立春大吉の待ち受けサイズ!

立春大吉のお札の作り方

このお札は、購入する事もできますが、ご自分で書かれる方も多いです。

神社のお水を汲みに行き、そのお水で書く分を残して、手を洗い口をすすぎます。正座して「今も賜る天津水(あまつみず)を天(あめ)の真名井(まない)の真清水(まさやけるみず)と受けしめ給え」と唱えます。残りの水で墨を摺って「神火清明(しんかせいめい)、神水清明(しんすいせいめい)、神風清明(しんぷうせいめい)」と唱え、右の人差し指と中指だけを伸ばして顔の前でふり、三回息を吹きかけます。そして立春の日の早朝(朝7時までがいいそうです)に白い半紙に書きましょう。

もちろん、ここまでしなくても綺麗に歯を磨いてお風呂に入るか手を洗い、朝一番に汲んだ水で墨をすり、心を整えて書くだけでもいいですよ〜。

立春大吉のお札の貼り方、玄関の外側か内側

立春大吉のお札を貼るのは玄関の右側が一般的なようです。

玄関の内側でもよしとされているので、ご自宅の玄関に応じて貼るとよいでしょう。 お札は目線より高い位置に貼るようにしましょう。

地域によっては、玄関の内側に貼ったり、外側の真正面に貼ったりします。お札は早朝、朝7時までに貼るのがよいと言われていますが、立春ならいつでも良いという説もあります。

また、神社によっては2月中(雨水まで)なら良い、としているところもあります。

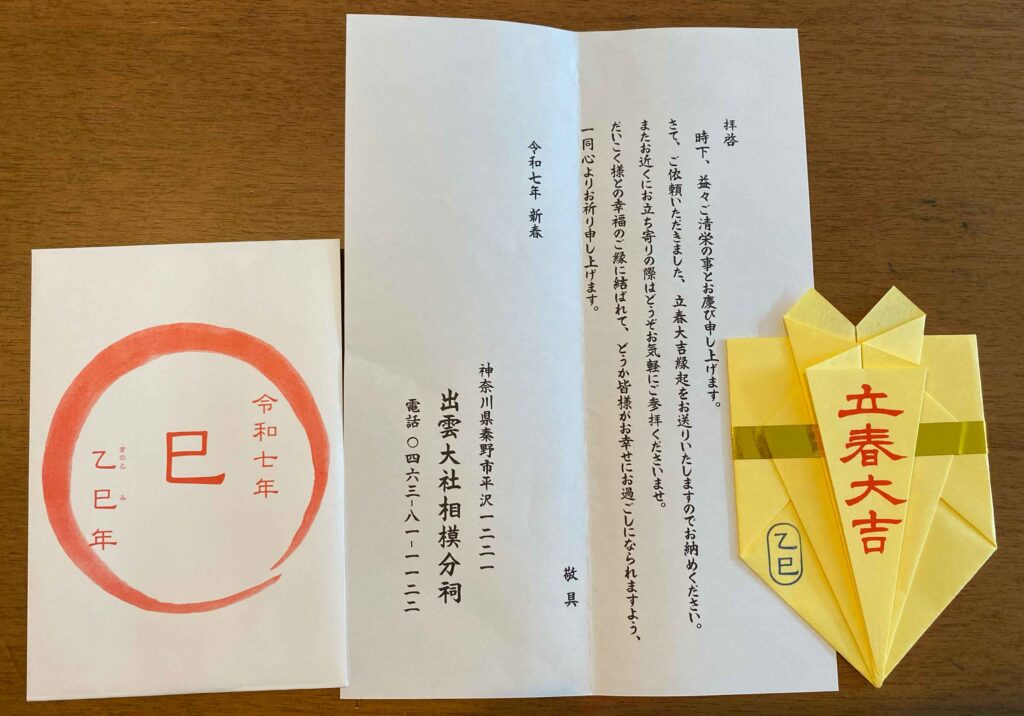

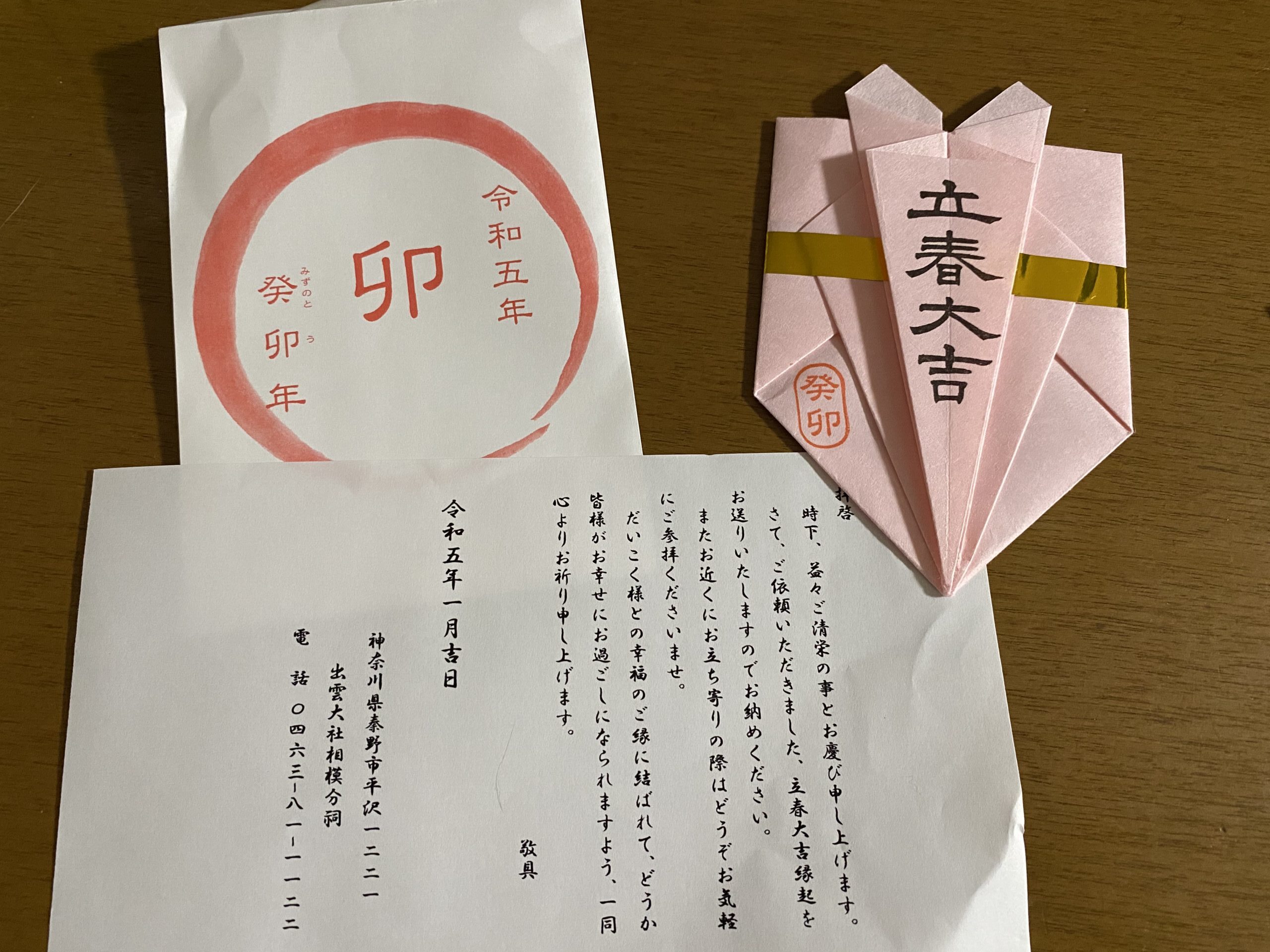

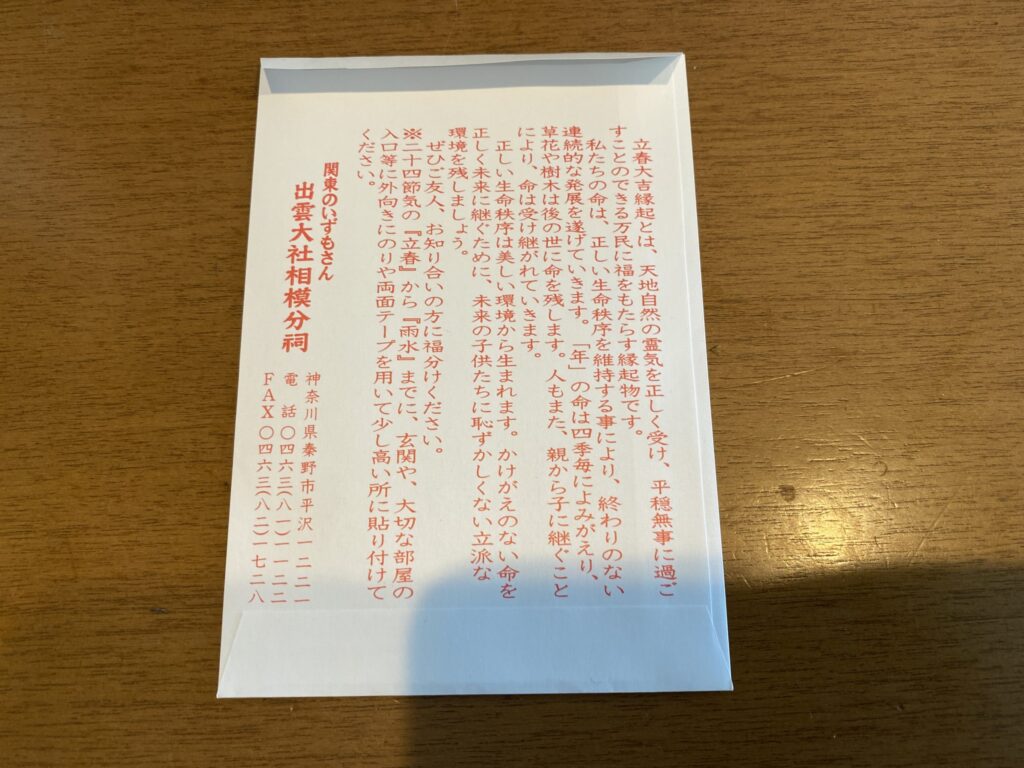

関東の出雲さん出雲大社相模分寺の立春大吉のお札

私は関東の出雲さん出雲大社相模分寺の立春大吉のお札をしています。この折り紙のような形は時間が経つと徐々に開いて「運が入る」ようになっているんですよ〜。毎年買っていますのでご紹介です。

2025年は乙巳年なので立春大吉のお札は黄色

2023年は癸卯年なので立春大吉のお札はピンク

卯年なためか2023年はピンクです💕

2022年は壬寅年なので立春大吉のお札は黄色

壬寅なので立春大吉のお札は黄色でした。このお札は関東の出雲さん出雲大社相模分寺のお札になります。出雲大社では24節気の立春から雨水までに貼るとなっています。

2021年は辛丑年の立春大吉のお札

こちらは2021年の立春大吉のお札です。

神社で購入した物です。近年は通販でも購入できるようになりました!

節分でお参りした後に購入される方多いですね!

それでは今年一年も素晴らしい年でありますように!

節分と立春についての記事

節分と立春についての記事は下記になります。

コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!