今年の恵方ってどうやって決めているのか、恵方の意味とスピリチュアル、恵方巻きについてなどご紹介です。

2024今年の恵方

2024年今年の恵方は「東北東微東」です。 方位角では「75度」となります。

東北東よりちょっと東ですね!

恵方と立春

この日から春へと季節が変わっていきます。

節分は実は一年に4回あります。立春、立夏、立秋、立冬それぞれの前日で、季節の節目なのです。特に立春は、一年の始まりとして重要な節目で、風水ではこの日から運気が変わると言われています。

運気の流れが変わる2月3日の節分、ぜひ、運気アップ、金運アップして過ごしましょう!

恵方とは歳徳神がいる場所

恵方とはその年の一番良いとされる方角の事で歳徳神(としとくじん)という金運や幸せを司る神様がいる場所になります。今年1年間はこの恵方に幸せの神様がいるのです。

恵方は「明の方(あきのかた)」や「吉方」とも言われ、その方向に向かって事を行えば「万事に吉」とされています。年の初めに、その歳の恵方にある寺社にお参りすることでその年の幸福を祈願する「恵方詣り」という風習は、こういったところからきています。

歳徳神とは

歳徳神は「としとくじん、とんどさん」と読みます。

歳徳神の由来には諸説あり、『簠簋内伝(安倍晴明が編纂したと伝承される占いの専門・実用書)』では、牛頭天王の后・八将神の母の頗梨采女(はりさいじょ)となっています。ただし簠簋内伝自体が眉唾なので微妙かもですね。また、牛頭天王が須佐之男尊と習合したことから、その妃の櫛稲田姫(クシナダヒメ)とも言われています。

2024年今年の恵方の方角は、東北東

2024年今年の恵方の方角は、東北東です。恵方は六十干支によって定まっているので、2024年は二十四方位では「甲」(きのえ)なので正確には「東北東やや右」のなります。北を0度とした方位角では「75°」です。

最近はスマホのアプリで方角が調べられますので、正確に調べましょう!

恵方の意味とスピリチュアル

恵方を知っていると色々いいことがたくさんあります!恵方は、その年の「吉方」です。

- 初詣は恵方にある神社に行く

- 引越しを考えていたら、恵方の物件を探す

- 結婚式の式場選びに迷ったら、恵方の式場を選ぶ

- 仕事でまとめたい取引があったら、恵方にある場所で交渉する

など、恵方を使ってスピリチュアルに開運できますね!

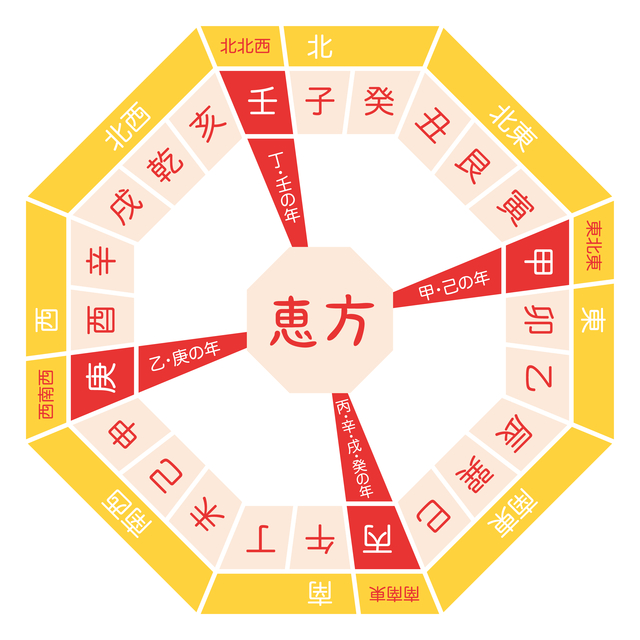

恵方の方角の決め方

それでは恵方の決め方をご紹介します。

恵方は4方向

恵方巻きの方角は4つの方角を順番にめぐっています。それは以下の4つに分類されます。

- 東北東やや右(ほぼ東でわずかに北寄り)

- 西南西やや右(ほぼ西でわずかに南寄り)

- 南南東やや右(ほぼ南でわずかに東寄り)

- 北北西やや右(ほぼ北でわずかに西寄り)

この方角は十干によって決められます。十干とは「甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)」です。

十干と西暦の下一桁で恵方の割り当ての年がわかります。

- 甲は西暦下一桁が4の年

- 乙は西暦下一桁が5の年

- 丙は西暦下一桁が6の年

- 丁は西暦下一桁が7の年

- 戊は西暦下一桁が8の年

- 己は西暦下一桁が9の年

- 庚は西暦下一桁が0の年

- 辛は西暦下一桁が1の年

- 壬は西暦下一桁が2の年

- 癸は西暦下一桁が3の年

そして下記の方角が恵方になると決まっているのです。

- 甲・己:東北東やや右

- 乙・庚:西南西やや右

- 丙・辛・戊・癸:南南東やや右

- 丁・壬:北北西やや右

この「東北東」だけではなく、「やや右」がつくのは十干が使われる中国や東アジアでは方位は24方位が主流なのですが、日本では32方位です。そのためにズレが生じ、「やや右」となるのです。

これまでのことを表にすると下記表になります。

| 年 | 恵方 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 十干 | 西暦の1の位 | 24方位 | 十二支 | 時計法 | 方位角 | 32方位 | 16方位 |

| 甲・己 | 4・9 | 甲 | 寅卯間 | 2時半 | 75° | 東微北やや北 | 東北東やや東 |

| 乙・庚 | 0・5 | 庚 | 申酉間 | 8時半 | 255° | 西微南やや南 | 西南西やや西 |

| 丙・辛 戊・癸 |

1・6 3・8 |

丙 | 巳午間 | 5時半 | 165° | 南微東やや東 | 南南東やや南 |

| 丁・壬 | 2・7 | 壬 | 亥子間 | 11時半 | 345° | 北微西やや西 | 北北西やや北 |

干支と十干の一覧表

あまり重要ではないのですが干支と十干の一覧表を記載します。十干はあまり聞かないですよね〜。

| 十干干支 | 訓読み(音読み) | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |

|---|---|---|---|---|---|

| 甲子 | きのえね(こうし) | 大正13年 | 1924年 | 昭和59年 | 1984年 |

| 乙丑 | きのとうし(いっちゅう) | 大正14年 | 1925年 | 昭和60年 | 1985年 |

| 丙寅 | ひのえとら(へいんい) | 大正15年/昭和元年 | 1926年 | 昭和61年 | 1986年 |

| 丁卯 | ひのとう(ていぼう) | 昭和2年 | 1927年 | 昭和62年 | 1987年 |

| 戊辰 | つちのえたつ(ぼしん) | 昭和3年 | 1928年 | 昭和63年 | 1988年 |

| 己巳 | つちのとみ(きし) | 昭和4年 | 1929年 | 昭和64年/平成元年 | 1989年 |

| 庚午 | かのえうま(こうご) | 昭和5年 | 1930年 | 平成2年 | 1990年 |

| 辛未 | かのとひつじ(しんび) | 昭和6年 | 1931年 | 平成3年 | 1991年 |

| 壬申 | みずのえさる(じんしん) | 昭和7年 | 1932年 | 平成4年 | 1992年 |

| 癸酉 | みずのととり(きゅう) | 昭和8年 | 1933年 | 平成5年 | 1993年 |

| 甲戌 | きのえいぬ(こうじゅつ) | 昭和9年 | 1934年 | 平成6年 | 1994年 |

| 乙亥 | きのとい(いつがい) | 昭和10年 | 1935年 | 平成7年 | 1995年 |

| 丙子 | ひのえね(へいし) | 昭和11年 | 1936年 | 平成8年 | 1996年 |

| 丁丑 | ひのとうし(ていちゅう) | 昭和12年 | 1937年 | 平成9年 | 1997年 |

| 戊寅 | つちのえとら(ぼいん) | 昭和13年 | 1938年 | 平成10年 | 1998年 |

| 己卯 | つちのとう(きぼう) | 昭和14年 | 1939年 | 平成11年 | 1999年 |

| 庚辰 | かのえたつ(こうしん) | 昭和15年 | 1940年 | 平成12年 | 2000年 |

| 辛巳 | かのとみ(しんし) | 昭和16年 | 1941年 | 平成13年 | 2001年 |

| 壬午 | みずのえうま(じんご) | 昭和17年 | 1942年 | 平成14年 | 2002年 |

| 癸未 | みずのとひつじ(きび) | 昭和18年 | 1943年 | 平成15年 | 2003年 |

| 甲申 | きのえさる(こうしん) | 昭和19年 | 1944年 | 平成16年 | 2004年 |

| 乙酉 | きのととり(いつゆう) | 昭和20年 | 1945年 | 平成17年 | 2005年 |

| 丙戌 | ひのえいぬ(へいじゅつ) | 昭和21年 | 1946年 | 平成18年 | 2006年 |

| 丁亥 | ひのとい(ていがい) | 昭和22年 | 1947年 | 平成19年 | 2007年 |

| 戊子 | つちのえね(ぼし) | 昭和23年 | 1948年 | 平成20年 | 2008年 |

| 己丑 | つちのとうし(きちゅう) | 昭和24年 | 1949年 | 平成21年 | 2009年 |

| 庚寅 | かのえとら(こういん) | 昭和25年 | 1950年 | 平成22年 | 2010年 |

| 辛卯 | かのとう(しんぼう) | 昭和26年 | 1951年 | 平成23年 | 2011年 |

| 壬辰 | みずのえたつ(じんしん) | 昭和27年 | 1952年 | 平成24年 | 2012年 |

| 癸巳 | みずのとみ(きし) | 昭和28年 | 1953年 | 平成25年 | 2013年 |

| 甲午 | きのえうま(こうご) | 昭和29年 | 1954年 | 平成26年 | 2014年 |

| 乙未 | きのとひつじ(いつび) | 昭和30年 | 1955年 | 平成27年 | 2015年 |

| 丙申 | ひのえさる(へいしん) | 昭和31年 | 1956年 | 平成28年 | 2016年 |

| 丁酉 | ひのととり(ていゆう) | 昭和32年 | 1957年 | 平成29年 | 2017年 |

| 戊戌 | つちのえいぬ(ぼじゅつ) | 昭和33年 | 1958年 | 平成30年 | 2018年 |

| 己亥 | つちのとい(きがい) | 昭和34年 | 1959年 | 平成31年/令和元年 | 2019年 |

| 庚子 | かのえね(こうし) | 昭和35年 | 1960年 | 令和2年 | 2020年 |

| 辛丑 | かのとうし(しんちゅう) | 昭和36年 | 1961年 | 令和3年 | 2021年 |

| 壬寅 | みずのえとら(じんいん) | 昭和37年 | 1962年 | 令和4年 | 2022年 |

| 癸卯 | みずのとう(きぼう) | 昭和38年 | 1963年 | 令和5年 | 2023年 |

| 甲辰 | きのえたつ(こうしん) | 昭和39年 | 1964年 | 令和6年 | 2024年 |

| 乙巳 | きのとみ(いっし) | 昭和40年 | 1965年 | 令和7年 | 2025年 |

| 丙午 | ひのえうま(へいご) | 昭和41年 | 1966年 | 令和8年 | 2026年 |

| 丁未 | ひのとひつじ(ていび) | 昭和42年 | 1967年 | 令和9年 | 2027年 |

| 戊申 | つちのえさる(ぼしん) | 昭和43年 | 1968年 | 令和10年 | 2028年 |

| 己酉 | つちのととり(いつゆう) | 昭和44年 | 1969年 | 令和11年 | 2029年 |

| 庚戌 | かのえいぬ(こうじゅつ) | 昭和45年 | 1970年 | 令和12年 | 2030年 |

| 辛亥 | かのとい(しんがい) | 昭和46年 | 1971年 | 令和13年 | 2031年 |

| 壬子 | みずのえね(じんし) | 昭和47年 | 1972年 | 令和14年 | 2032年 |

| 癸丑 | みずのとうし(きちゅう) | 昭和48年 | 1973年 | 令和15年 | 2033年 |

| 甲寅 | きのえとら(こういん) | 昭和49年 | 1974年 | 令和16年 | 2034年 |

| 乙卯 | きのとう(いつぼう) | 昭和50年 | 1975年 | 令和17年 | 2035年 |

| 丙辰 | ひのえたつ(へいしん) | 昭和51年 | 1976年 | 令和18年 | 2036年 |

| 丁巳 | ひのとみ(ていし) | 昭和52年 | 1977年 | 令和19年 | 2037年 |

| 戊午 | つちのえうま(ぼご) | 昭和53年 | 1978年 | 令和20年 | 2038年 |

| 己未 | つちのとひつじ(きび) | 昭和54年 | 1979年 | 令和21年 | 2039年 |

| 庚申 | かのえさる(こうしん) | 昭和55年 | 1980年 | 令和22年 | 2040年 |

| 辛酉 | かのととり(しんゆう) | 昭和56年 | 1981年 | 令和23年 | 2041年 |

| 壬戌 | みずのえいぬ(じんじゅつ) | 昭和57年 | 1982年 | 令和24年 | 2042年 |

| 癸亥 | みずのとい(きがい) | 昭和58年 | 1983年 | 令和25年 | 2043年 |

恵方の方角一覧

今年の恵方はどこかな!恵方の方角一覧です!

| 西暦 | 令和 | 節分の日付 | 干支 | 恵方 |

| 2024年 | 令和6年 | 2月3日 | 甲辰 | 東北東 |

| 2025年 | 令和7年 | 2月2日 | 乙巳 | 西南西 |

| 2026年 | 令和8年 | 2月3日 | 丙午 | 南南東 |

| 2027年 | 令和9年 | 2月3日 | 丁未 | 北北西 |

| 2028年 | 令和10年 | 2月3日 | 戊申 | 南南東 |

| 2029年 | 令和11年 | 2月2日 | 己酉 | 東北東 |

| 2030年 | 令和12年 | 2月3日 | 庚戌 | 西南西 |

| 2031年 | 令和13年 | 2月3日 | 辛亥 | 南南東 |

| 2032年 | 令和14年 | 2月3日 | 壬子 | 北北西 |

| 2033年 | 令和15年 | 2月2日 | 癸丑 | 南南東 |

| 2034年 | 令和16年 | 2月3日 | 甲寅 | 東北東 |

| 2035年 | 令和17年 | 2月3日 | 乙卯 | 西南西 |

| 2036年 | 令和18年 | 2月3日 | 丙辰 | 南南東 |

| 2037年 | 令和19年 | 2月2日 | 丁巳 | 北北西 |

| 2038年 | 令和20年 | 2月3日 | 戊午 | 南南東 |

| 2039年 | 令和21年 | 2月3日 | 己未 | 東北東 |

| 2040年 | 令和22年 | 2月3日 | 庚申 | 西南西 |

| 2041年 | 令和23年 | 2月2日 | 辛酉 | 南南東 |

| 2042年 | 令和24年 | 2月3日 | 壬戌 | 北北西 |

| 2043年 | 令和25年 | 2月3日 | 癸亥 | 南南東 |

| 2044年 | 令和26年 | 2月3日 | 甲子 | 東北東 |

| 2045年 | 令和27年 | 2月2日 | 乙丑 | 西南西 |

| 2046年 | 令和28年 | 2月3日 | 丙寅 | 南南東 |

| 2047年 | 令和29年 | 2月3日 | 丁卯 | 北北西 |

| 2048年 | 令和30年 | 2月3日 | 戊辰 | 南南東 |

| 2049年 | 令和31年 | 2月2日 | 己巳 | 東北東 |

| 2050年 | 令和32年 | 2月3日 | 庚午 | 西南西 |

| 2051年 | 令和33年 | 2月3日 | 辛未 | 南南東 |

| 2052年 | 令和34年 | 2月3日 | 壬申 | 北北西 |

| 2053年 | 令和35年 | 2月2日 | 癸酉 | 南南東 |

| 2054年 | 令和36年 | 2月3日? | 甲戌 | 東北東 |

| 2055年 | 令和37年 | 2月3日 | 乙亥 | 西南西 |

| 2056年 | 令和38年 | 2月3日 | 丙子 | 南南東 |

| 2057年 | 令和39年 | 2月2日 | 丁丑 | 北北西 |

| 2058年 | 令和40年 | 2月2日 | 戊寅 | 南南東 |

| 2059年 | 令和41年 | 2月3日 | 己卯 | 東北東 |

| 2060年 | 令和42年 | 2月3日 | 庚辰 | 西南西 |

| 2061年 | 令和43年 | 2月2日 | 辛巳 | 南南東 |

| 2062年 | 令和44年 | 2月2日 | 壬午 | 北北西 |

| 2063年 | 令和45年 | 2月3日 | 癸未 | 南南東 |

| 2064年 | 令和46年 | 2月3日 | 甲申 | 東北東 |

| 2065年 | 令和47年 | 2月2日 | 乙酉 | 西南西 |

| 2066年 | 令和48年 | 2月2日 | 丙戌 | 南南東 |

| 2067年 | 令和49年 | 2月3日 | 丁亥 | 北北西 |

| 2068年 | 令和50年 | 2月3日 | 戊子 | 南南東 |

| 2069年 | 令和51年 | 2月2日 | 己丑 | 東北東 |

| 2070年 | 令和52年 | 2月2日 | 庚寅 | 西南西 |

| 2071年 | 令和53年 | 2月3日 | 辛卯 | 南南東 |

| 2072年 | 令和54年 | 2月3日 | 壬辰 | 北北西 |

| 2073年 | 令和55年 | 2月2日 | 癸巳 | 南南東 |

| 2074年 | 令和56年 | 2月2日 | 甲午 | 東北東 |

| 2075年 | 令和57年 | 2月3日 | 乙未 | 西南西 |

| 2076年 | 令和58年 | 2月3日 | 丙申 | 南南東 |

| 2077年 | 令和59年 | 2月2日 | 丁酉 | 北北西 |

| 2078年 | 令和60年 | 2月2日 | 戊戌 | 南南東 |

| 2079年 | 令和61年 | 2月3日 | 己亥 | 東北東 |

| 2080年 | 令和62年 | 2月3日 | 庚子 | 西南西 |

| 2081年 | 令和63年 | 2月2日 | 辛丑 | 南南東 |

| 2082年 | 令和64年 | 2月2日 | 壬寅 | 北北西 |

| 2083年 | 令和65年 | 2月3日 | 癸卯 | 南南東 |

| 2084年 | 令和66年 | 2月3日 | 甲辰 | 東北東 |

| 2085年 | 令和67年 | 2月2日 | 乙巳 | 西南西 |

| 2086年 | 令和68年 | 2月2日 | 丙午 | 南南東 |

| 2087年 | 令和69年 | 2月3日 | 丁未 | 北北西 |

| 2088年 | 令和70年 | 2月3日 | 戊申 | 南南東 |

| 2089年 | 令和71年 | 2月2日 | 己酉 | 東北東 |

| 2090年 | 令和72年 | 2月2日 | 庚戌 | 西南西 |

| 2091年 | 令和73年 | 2月2日 | 辛亥 | 南南東 |

| 2092年 | 令和74年 | 2月3日 | 壬子 | 北北西 |

| 2093年 | 令和75年 | 2月2日 | 癸丑 | 南南東 |

| 2094年 | 令和76年 | 2月2日 | 甲寅 | 東北東 |

| 2095年 | 令和77年 | 2月2日 | 乙卯 | 西南西 |

| 2096年 | 令和78年 | 2月3日 | 丙辰 | 南南東 |

| 2097年 | 令和79年 | 2月2日 | 丁巳 | 北北⻄ |

| 2098年 | 令和80年 | 2月2日 | 戊午 | 南南東 |

| 2099年 | 令和81年 | 2月2日 | 己未 | 東北東 |

| 2100年 | 令和82年 | 2月3日 | 庚申 | ⻄南西 |

恵方巻きやってはいけないこと、やっていいこと

七福をイメージした7つの具が入った恵方巻きが伝統的ですが、色々な恵方巻きが出ていて、目移りますね。

恵方に向かって、正座し無言で恵方巻を切らずに一本食べきると願いが叶うと言われています。

それでは恵方巻きでやってはいけないこと、やっていいいことのご紹介です。

恵方巻でやってはいけないこと

恵方巻きでやってはいけないことは

- 恵方巻きを切って食べる

- 恵方の方角を向いてない

- しゃべりながら食べる

ですね〜!

恵方巻でやっていいこと

それでは恵方巻きでやっていいことは

- 切らずに食べる(縁を切らない)

- 恵方の方角を向いて食べる(年神様のいる方向)

- 黙って願い事を思い浮かべながら食べる(言葉を発すると運がにげる)

になりますよね〜!

恵方巻の由来

恵方巻の由来に関しては色々な説があり、どれが正しいのかは難しい問題です。江戸末期ごろから始まったようです。

- 京都の古習慣・巳鮨を引き合いにした大阪鮨商組合広告チラシを1940年頃配布した大阪の鮨店店主が篠田統達へ1969年話した「大正時代の新こうこう(しんこ=上新粉の餅、こぉこ=新香)巻き寿司丸かぶり花街起源説」伝聞

- 1932年の鮨業界広告チラシの花柳界起源説

なんかがまるで本当にあったことのように語られていますが、どれも信憑性が薄いようです。

セブンイレブンと恵方巻き

恵方巻きの全国展開にはセブンイレブンが一役買っているようです。

小僧寿しは1980年代中盤より「縁起巻」(1986年商標出願、1989年登録)の名称で全国展開を行い、毎年キャンペーンを行っていたものの然程ブームにはならなかった。その後、セブン-イレブンが丸かぶり寿司に目を付け、「恵方巻」として展開したことで本格的な普及がなされることになる。1989年、広島市にある加盟店7〜8店舗を担当していた「オペレーション・フィールド・カウンセラー」が加盟店オーナーとの会話の中で恵方巻の存在を知り、新たなイベントとして広島市のセブン-イレブンが販売を開始。1990年以降販売エリアを広げ、1995年から西日本に販売エリアを拡大、1998年に全国展開をしたことで急速に普及した

1990年くらいには全国的に有名であったように思いますので、やっぱり、大手ってすごい。

節分と立春についての記事

節分と立春についての記事は下記になります。

コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!