1月15日の小正月を過ぎれば正月気分はすっかり終わりですね。

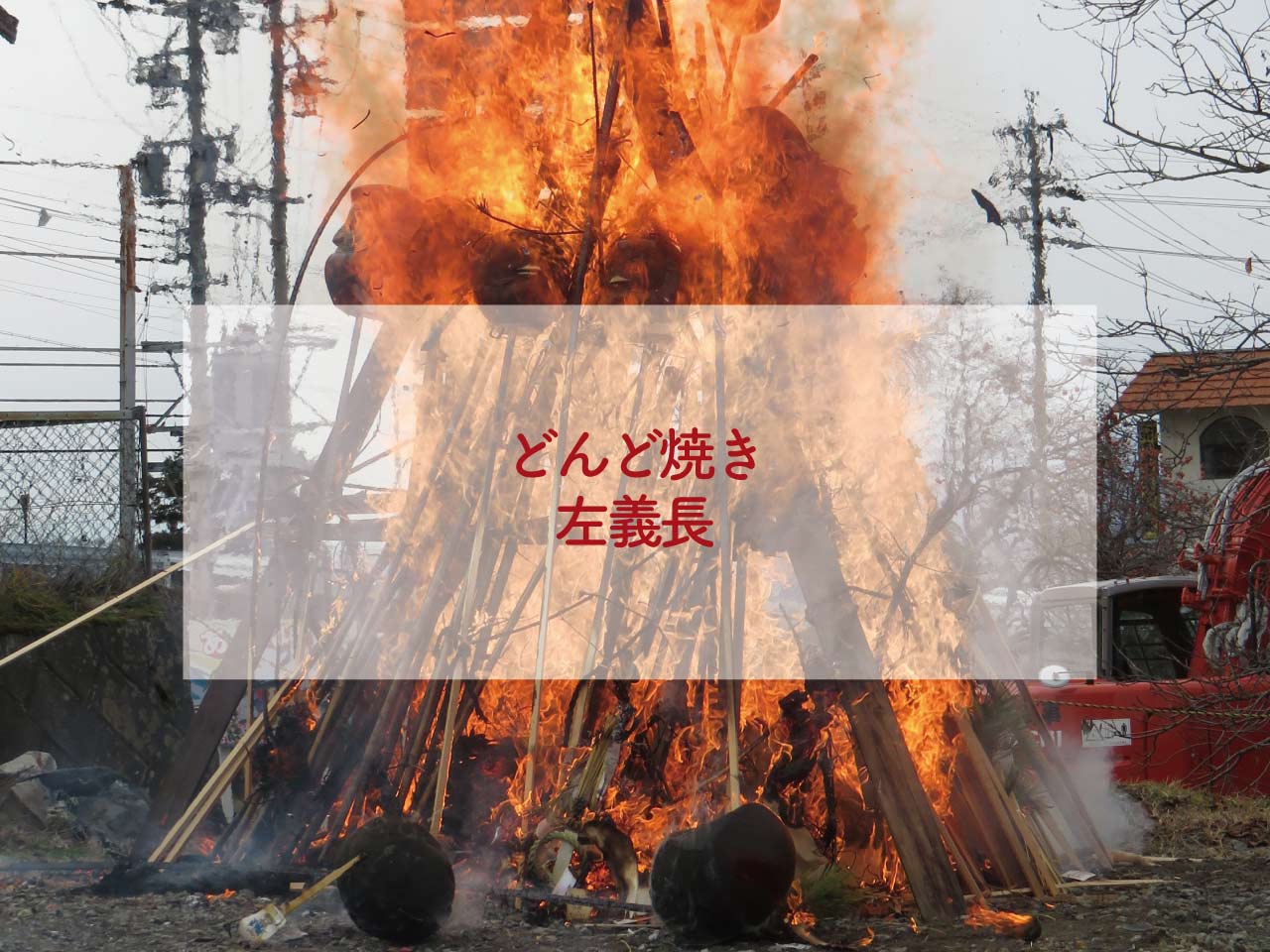

正月飾りを外したら、それを神社に収めたい…そうなると「どんど焼き」に行くしかありません。今日はどんど焼きについてのご紹介です。

どんど焼とは

1月15日は「どんど焼き」の日、小さい頃に神社で大きな焚き火をして、正月飾りをその中に投げ入れて甘酒やお餅、お団子なんかをいただいた方も多いでしょう。

小正月とどんと焼き

元日を中心とした「正月(大正月おおしょうがつ)」に対し、1月15日(厳密には14日の日没から15日の日没まで)を「小正月(こしょうがつ)」と呼びます。

古い暦では「月」の満ち欠けを基準にしていたため「満月から次の満月まで」を一カ月としていました。特に満月はとてもめでたいものだったので、一年で初めての満月の日を「正月」としており、このことが「小正月」の起源となっています。

時代が進み、1月1日を元旦としそれが定着すると小正月は豊作を占ったり、鬼追いをしたりと、大正月とは違う特殊な行事が中心になりました。この中にどんど焼きも含まれていました。

女性はこの小正月の期間に里帰りができ、正月準備から正月までの大正月に忙しかった分休むことができたのでした。そのため「小正月」は「女正月」とも呼ばれます。

小正月は1月15日、二十日正月は1月20日

小正月は1月15日、二十日正月は1月20日になります。

お正月の元旦からの正月行事について表にしておきました。

| 行事名 | 日、または期間 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 元旦 | 1月1日 | 「元日」は1月1日の“1日”を、「元旦」は1月1日の“午前中”を指す ただし元旦で1月1日の“1日”を指す場合も多い |

男正月(大正月) |

| 三が日 | 1月1日〜1月3日 | お正月の元旦から三日間を三が日という お屠蘇を飲み、お雑煮やおせち料理を食べて新年を祝う |

男正月(大正月) |

| 松の内 | 1月1日〜1月7日 | 正月事始めから神様がお帰りになるまでの期間 松の内の終わりの時期は地域によって異なる 関東や東北、九州地方などは1月7日まで 関西地方は1月15日(小正月)まで 松七日という名もある |

男正月(大正月) |

| 鏡開き | 1月11日 | 供えた鏡餅を下げる日 松の内が明けた1月11日に行うのが一般的 松の内を15日とする地方では、鏡開きを15日または20日に行う 京都では1月4日 |

|

| 小正月 | 1月15日 | お正月にお迎えした年神様がお帰りになる日 年末の準備から元旦、松の内と続いてきた正月を締めくくる一連の行事 一般的な小正月の日程は、1月15日、または1月14日~16日の3日間にわたる |

女正月 |

| どんど焼き | 1月15日 | 古いお神札・お守り・しめ縄・しめ飾り・破魔矢などをお祓い後に焚き上げ(焼納)して年間の無病息災をお祈りする儀式 | 女正月 |

| 二十日正月 | 1月20日 | お正月にお迎えした年神様がお帰りになる日 お正月の飾り物などを全て片付け終え、締めくくる日 |

女正月 |

| 晦日正月 | 1月30日 | 「晦日正月(みそかしょうがつ)」または「晦日節(みそかぜち)」 正月の終わりの日として祝う、地域によって行う |

お正月の行事は地域性が強く、特に松の内、小正月と二十日正月、正月飾りを片付ける日、鏡開きなどは、その地域特有の日付やイベント、やり方があります。

小正月のどんど焼きは送り火と豊作祈願

小正月には

- 豊作祈願の「餅花」を飾って焼く

- 年神さまを天に送り返す「どんと焼き」

という意味を込めてどんど焼きを行います。

どんど焼きと餅花、小正月の飾り物は餅花

餅花は1年間の五穀豊穣を願う小正月の縁起物でヤナギ・ヌルデ・エノキ・ミズキなどの木の枝に、紅白の餅や団子を小さく丸めてつけて作られます。紅白餅で飾られる「餅花」が花を連想させるため小正月を「花正月」とも呼びます。

由来は「養蚕農家の繭玉を似せて作った」「鏡餅を八百万に神に供えるかわりに小さな餅を枝にたくさん付けた」など諸説あります。

餅花は地方によって呼び名がたくさんあります。蚕産が盛んな場所では「繭玉」、アワやヒエの生産が盛んな場所では「粟穂稗穂(あわぼひえぼ)」、ほかにも「稲の花」や「生り餅(なりもち)」、「団子飾り」、東北なら「みずき団子」などと呼ばれます。

この餅花をどんど焼きで焼いて食べると1年間無病息災である、と言われています。

正月飾りを燃やす悪霊払いの「どんと焼き」

どんど焼きは元々は悪霊払いだったと言われています。

しかしいつの間にか正月にやって来た年神さまを天に送り返す火となり、どんど焼きで正月(大正月・小正月)の終わりとするようになりました。

どんど焼きの呼び方、左義長、とんど焼き、道祖神祭

どんと焼きほど、地域によってさまざまな呼び名のある行事もそう多くないでしょう。

- とんど焼き

- 左義長(さぎちょう)

- 道祖神祭

- さえのかみ祭り

- 鬼火(おにび)たき

- さいと焼き

- 三九郎

これ以外にもまだまだありますよ〜!

どんど焼きはいつ

基本的にどんど焼きは1月15日です。

しかし近年は平日にあたる場合は土日にずらしたり、成人式と重ならないようにしたり、節分の時期に催されたり、地域によってばらつきがあります。どんど焼きでは子どもは神の使いとなり、招福や厄払いといった役割を担います。そのため子供に合わせて平日のところが多いかもしれません。

どんど焼きに行かれる時は、お近くの寺社に問い合わせてからいきましょう!

どんど焼きで燃やすもの

どんど焼きで燃やすものについてご紹介です。お飾りのパーツにはビニールやプラスチックが使われていることがあります。そうした燃やすと良くない素材は、あらかじめ家で取り除いておくことが大切です。

- 書き初め

- 松飾り

- しめ縄

- 昨年に授与したお守り

- 鏡餅の飾り

- お札

- だるま(地域によっては目が潰れると縁起が悪いので不可)

- お祝いで贈られた熨斗

- みかん

どんど焼きで燃やしてはいけないもの、やってはいけないこと

どんど焼きで燃やしてはいけない物はたくさんあります。

ビニールやプラスチック類、化学繊維は有害物質を発生させる恐れがあることから、ビニール製品やプラスチック製品は燃やせません。お飾りのパーツにはビニールやプラスチックが使われていることがあります。あらかじめ家で取り除いておくことが大切です。

他には

- 年賀状

- 写真

- アルバム

- カレンダー

- ぬいぐるみや人形

近年問題になっていることは、カバンやハンドバッグ、子供のランドセルや教科書、ノートなどが持ち込まれることもあるそうです。お正月、神様に関係するもの以外は燃やしてはいけない物なので注意しましょう。

どんど焼きのやり方

どんど焼きは一般的には1月15日、地域によってはその前後2日を加えた3日間に行われます。お祭りの場所はその地域によって違い、寺社や田畑、町内会館など広くて安全な場所で行われます。

竹を使ってやぐらを組み立て、ロープ等で囲い、その中で正月飾りなどを燃やします。

そして、お餅や団子、芋などを持ち寄って残り火で炙って食べます。寺社であれば甘酒やお湯、餅花、お酒などが振る舞われることもあります。

どんど焼きの注意点

どんど焼きは火を扱うお祭りですので、参加する際にはいくつか注意点があります。まず当日着ている服には、煙のニオイがついたり、火の粉が飛んで小さな穴が開いたりします。そうなっても気にならない服装で参加しましょう。

また、消火の際には周囲が水でぬかるむため、長靴や汚れてもよい靴を履いておくことがおすすめです。お餅やまゆ玉などの食べ物が振る舞われる場合は、スス対策として手袋も用意しておきましょう。

どんど焼きと左義長

どんど焼きの別名「左義長」…「左義長」がどんど焼きの元となったとも言われています。「左義長」は平安時代の宮中行事で、1月15日の夜に正月飾りや授与品をお焚き上げする行事でした。これが庶民にも伝わって現在のどんど焼きになったと考えられています。

どんど焼きでやるといいこと

どんど焼きには色々な効果があります。どんど焼きの言い伝えややるといいことについてです。

書き初めを燃やした火が高く上がると字が上手くなる

どんど焼きで書き初めを燃やした時に火が高く上がると、字が上手くなる・賢くなるといわれています。

どんと焼きの火で焼いたお餅や団子で虫歯にならない

どんと焼きの火で焼いたお餅や団子などを食べると、一年間の無病息災というのは有名ですね。他には虫歯にならないという説もあります。

灰を持ち帰って、自宅の庭などに撒くと家内安全、家族の無病息災

どんど焼きの灰を持ち帰って、自宅の庭などに撒くと家内安全、家族の無病息災のご利益が授かれます。

どんど焼きにいけない時は

どんど焼きに行けないときの正月飾りの処分方法についてはこちらの記事を読んでくださいね!

御札や御守は神様の依代(よりしろ)なので神社にお願いした方がいいのですが、しめ縄や門松は年神様が訪れるための目印(飾り物)なので、ゴミとして出しても構いません。その際、白い紙にお飾りを乗せ、塩を振って清め、ほかのゴミとは別にして捨てると、同じ捨てるにしても気分が違っておすすめです。

コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!