小正月である1月15日が過ぎれば二十日正月です。

二十日正月が終わればとうとう「新春」「松の内」「正月」が終わります。

さて骨正月とも呼ばれる二十日正月のご紹介です。

二十日正月とは

二十日正月はお正月にお迎えした年神様がお帰りになる日のことで1月20日を指し、正月の祝い納めの日です。お正月最後の行事ですね。2024年の⼆⼗⽇正⽉は1⽉20⽇です。

もともと二十日正月は旧暦1⽉20⽇の⾏事ですが、新暦になったときに⽇付がそのまま引き継がれたので、現在も1⽉20⽇のままです。

但し、沖縄県だけは旧暦の⽇付を新暦に換算しているため⽇付が違います。

2024年の沖縄の⼆⼗⽇正⽉は2⽉10⽇になります。

小正月は1月15日、二十日正月は1月20日

小正月は1月15日、二十日正月は1月20日になります。

お正月の元旦からの正月行事について表にしておきました。

| 行事名 | 日、または期間 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 元旦 | 1月1日 | 「元日」は1月1日の“1日”を、「元旦」は1月1日の“午前中”を指す ただし元旦で1月1日の“1日”を指す場合も多い |

男正月(大正月) |

| 三が日 | 1月1日〜1月3日 | お正月の元旦から三日間を三が日という お屠蘇を飲み、お雑煮やおせち料理を食べて新年を祝う |

男正月(大正月) |

| 松の内 | 1月1日〜1月7日 | 正月事始めから神様がお帰りになるまでの期間 松の内の終わりの時期は地域によって異なる 関東や東北、九州地方などは1月7日まで 関西地方は1月15日(小正月)まで 松七日という名もある |

男正月(大正月) |

| 鏡開き | 1月11日 | 供えた鏡餅を下げる日 松の内が明けた1月11日に行うのが一般的 松の内を15日とする地方では、鏡開きを15日または20日に行う 京都では1月4日 |

|

| 小正月 | 1月15日 | お正月にお迎えした年神様がお帰りになる日 年末の準備から元旦、松の内と続いてきた正月を締めくくる一連の行事 一般的な小正月の日程は、1月15日、または1月14日~16日の3日間にわたる |

女正月 |

| どんど焼き | 1月15日 | 古いお神札・お守り・しめ縄・しめ飾り・破魔矢などをお祓い後に焚き上げ(焼納)して年間の無病息災をお祈りする儀式 | 女正月 |

| 二十日正月 | 1月20日 | お正月にお迎えした年神様がお帰りになる日 お正月の飾り物などを全て片付け終え、締めくくる日 |

女正月 |

| 晦日正月 | 1月30日 | 「晦日正月(みそかしょうがつ)」または「晦日節(みそかぜち)」 正月の終わりの日として祝う、地域によって行う |

お正月の行事は地域性が強く、特に松の内、小正月と二十日正月、正月飾りを片付ける日、鏡開きなどは、その地域特有の日付やイベント、やり方があります、

年神様がお帰りになる日、二十日正月

1月20日は、お正月にお迎えした年神様がお帰りになる日と考えられていました。

地域によって異なりますが、この日にはお正月の飾り物などを全て片付け終え、締めくくる日とされています。

大寒と二十日正月

この二十日正月の1月20日は大寒の日と重なることがほとんどです。大寒の寒さの日が正月の終わりの日…というのはとても良くできていますね!

骨正月は二十日正月の別名

二十日正月を骨正月(ほねしょうがつ)と呼ぶ地域もあります。関東の一部、西日本から九州にかけてそう呼ぶことが多く、正月に準備した魚を骨まで煮て、残さず食べ尽くすことから来ています。

骨まで残さず食べることが、感謝と豊作祈願へとつながるのです。

骨正月の魚は「年取魚」

骨正月の「骨」は「年取魚(としとりざかな)」の骨になります。

年取魚とは

年取り魚(としとりざかな)は大晦日、年越しの食事につける魚のこと。年越魚、正月魚(しょうがつうお)とも呼ばれます。

魚は神事や祭事の供物として欠かせない縁起物でした。しかし現代のような物流体制がない時代では、海のない内陸や山村では「魚料理を口にするのは正月くらい」ということも多く、大きな海の魚は大変なご馳走でした。

ちなみに魚を運ぶのに3日かかるのもザラという場所も多く、腐らないように塩で埋めて抗菌作用のある笹の葉などで包むのですが、ものすごくしょっぱい!ものが多かったそうです。

日本各地の年取り魚

東日本ではサケ、西日本ではブリが多いです。身が赤く「栄える」に通じるサケ、出世魚のブリはいずれも縁起物です。

他には青森県ではタラおよびたらこ、三陸では子持ちのナメタガレイを用いた煮物や汁物があります。

二十日正月のその他の別名

二十日正月では、正月祝いのご馳走を残った食材まで食べ尽くすため、「乞食正月」という別名もあります。その地域で正月に用意するものが違いますので、色々な別名があるんですね!

- 乞食正月…石川県

- フセ正月…岐阜県

- 二十日ワッパカ…岩手県

- 棚探し…群馬県

- 骨正月/頭正月…西日本

中国に倣いお正月に紅白のまゆ玉(団子)で祝っていた地域では、二十日正月にまゆ玉の醤油焼き、雑煮などにして食べるんだそうですよ!

鏡開きと二十日正月

1月11日に行なわれている鏡開きは、元々は1月20日に行なっていたと言われています。

昔は鏡餅は「具足餅」と呼ばれ、具足=鎧兜に備える餅でした。

鏡開きは、今は1月11日の地方が多いですが、江戸の初期までは1月20日に「刃柄(はつか)の祝い」として武家が具足祝い、具足開きを行っていました。先祖伝来の鎧兜にめでたい食材を供えた「具足餅」を20日に雑煮などで食べたそうです。

鏡開きについては下記の記事を読んでね!もちろん具足餅も乗ってますよ!

二十日正月に正月飾りを片付ける

正月飾りを片付ける時期は地域によって違います。

正月七日(1月7日)、小正月(1月15日)のどちらかが一般的ですが、この二十日正月に片付ける地域やご家庭もあります。

正月飾りの片付け方は下記の記事を読んでね!

地域によって違う正月飾りを片付ける日

地域によって正月飾りを片付ける日は違いますので、お住まいの地域やご家庭に合わせてくださいね。特に沖縄は旧正月の正月七日や二十日正月まで飾ったりします。

- 正月四日(1月4日)…京都府近郊の一部地域

- 正月七日(1月7日)…関東地方

- 鏡開き(1月11日)

- 小正月(1月15日)…関西地方

- 二十日正月(1月20日)

- 晦日正月(1月31日)

二十日正月の行事

それでは二十日正月の行事についてご紹介します。

二十日正月の行事、正月飾りを外す

二十日正月には正月飾りを片付けます。

二十日正月の行事、小豆粥、とろろ、魚のアラなどで煮込んだ根菜の煮物などを食べる

二十日正月には疫病や厄を祓う小豆粥や、正月に用意した魚を全て食べ尽くすために魚のアラである頭や骨で煮た大根、とろろを食べます。

二十日正月の行事、前日の19日に年神様へお供え物をする

この二十日正月のj前夜である1月19日年神様へお供え物をする、というのは一部の地域だけになります。

二十日正月で正月納め、終い正月

この二十日正月、江戸中期まではまさに「正月が終わって仕事が始まる日」でした。そのため「終い正月(しまいしょうがつ)」や「正月納め」と呼ぶ家もあります。

「正月事納め」と二十日正月

「正月事納め」とは「松の内」または「注連の内」の期間に飾られた門松やしめ縄の飾りを取り外す日のことを言います。そのため二十日正月に正月飾りを外す地域では1月20日が「正月事納め」となります。

二十日正月の食べ物と行事食

二十日正月は正月祝いでいただいたご馳走を食べ尽くします。

特にこの時期は女正月とも呼ばれ、正月準備に正月祝いの振る舞いで多忙だった女性や奉公人が里に帰って休む時でもありました。お正月の残り物を全部きれいに食べ尽くして、休むという意味合いもあったのでしょう。

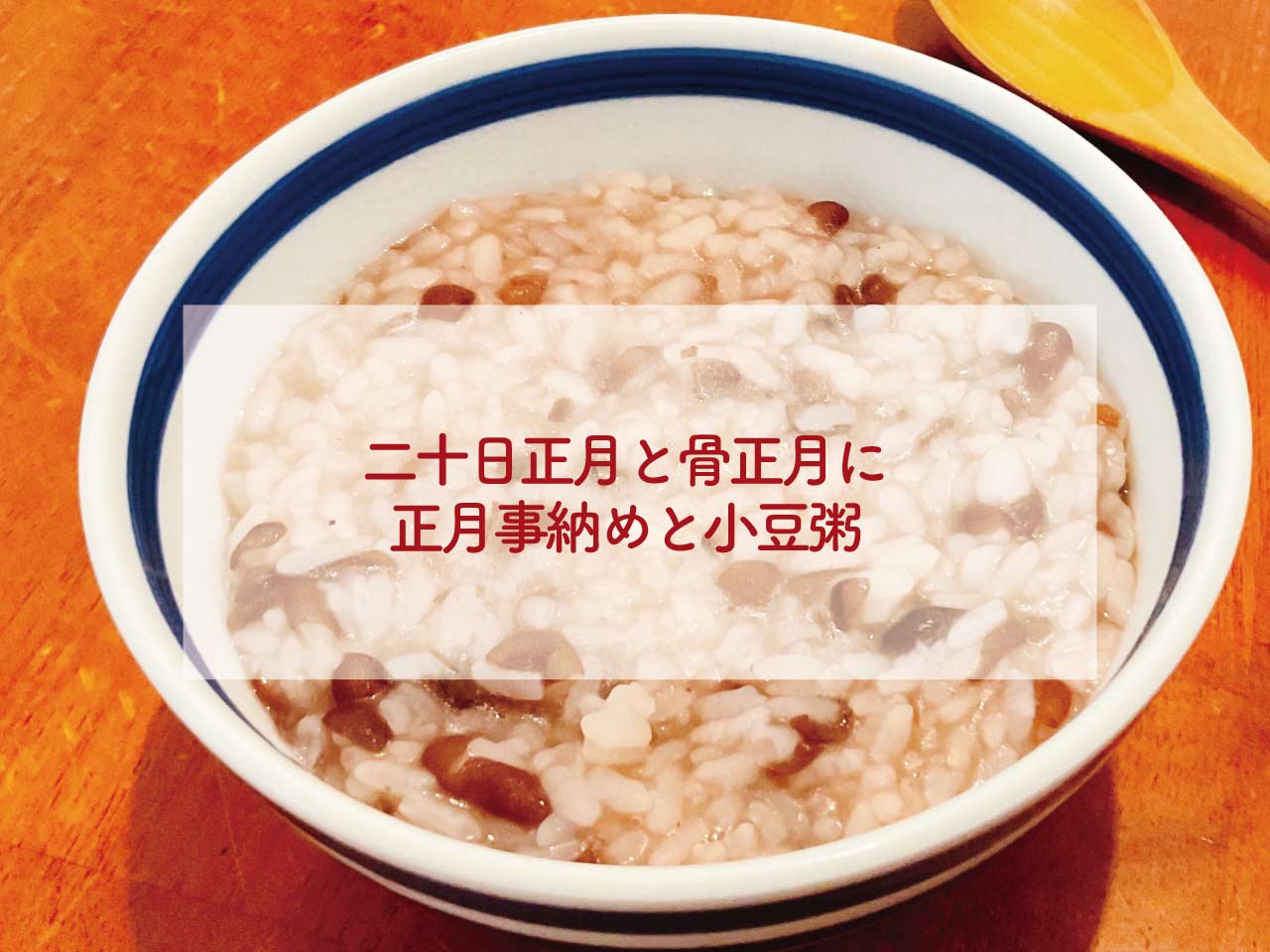

二十日正月の食べ物と行事食、小豆粥

小豆粥は二十日正月だけではなく小正月の行事食としても有名です。

小豆は赤い色が邪気を祓って疫病を退散させる聖なる穀物、胃に優しい粥にしていただいたんですね!食べれば無病息災!

二十日正月の食べ物と行事食、麦飯ととろろ

⻄⽇本の⼀部地域では、二十日正月を「⻨正⽉(むぎしょうがつ)」と呼ぶところもあります。現代では北海道と九州が小麦の生産地となっていますが、昔は全国でお米の裏作として作られいました。

そのため⻨は⽶に次ぐ重要な主⾷で豊作を祈願するために、⼆⼗⽇正⽉に⻨飯にとろろをかけて⾷べたり、⻨飯ととろろ汁を⾷べたりします。

二十日正月の食べ物と行事食、骨正月(頭正月)のアラ煮

⼆⼗⽇正⽉には、正月の用意した年越し魚の⾻や頭を⽔からじっくり炊いて柔らかくし、酒や塩で味付けをしたり、⼤根やゴボウなど根菜類と⼀緒に粕汁やあら煮などにして、すべて⾷べつくします。

関⻄では、ぶりの⾻を酒かすの中に⼆⼗⽇間⼊れ、ゴボウ、⼤根、昆布などと⼀緒に煮て⾷べたりするそうです。

コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!