夏至が過ぎると、大祓と半夏生がやってきます。夏本番が始まる前に、半年間の厄を払って体力をつけ、今年の後半も良い運気で過ごしたいものです。

夏越の大祓は2025年6月30日効果

6月30日は大祓の日です。各地の神社で茅の輪(ちのわ)くぐりを行っています。半年間で気づかないうちに貯まった罪や汚れを払い落とし、無病息災を祈願しましょう。「夏越の祓」、「名越の祓」(なごしのはらえ)とも呼ばれ、12月に行われるものは「年越の祓」と呼ばれています。

夏越の大祓えとは

大祓えの歴史は古く、もっとも古い神道儀礼の一つと言われています。

大祓神事で唱えられる大祓詞は平安時代の法律書 「延喜式」(927年)には記載されていています。

人が生きる上で知らず知らずのうちに犯した罪や穢れを取り除き、災厄を避け心身を清らかにすることを目的とした神事です。

水無月のなごしの祓する人はちとせの命のぶというふなり

拾遺和歌集の「よみ人知らず」に「水無月のなごしの祓する人はちとせの命のぶというふなり」という歌があります。この「夏越の祓」、梅雨時の細菌の繁殖を防ぎ、感染症の蔓延させないという目的もあったそうです。食中毒なども命取りになる時代、夏本番を前に払ってしまいたい穢れだったんですね。

現代でも食中毒は侮れない病気です。夏本番前に、お家をきれいにして、冷蔵庫もチェックし食中毒や夏風邪など防ぎたいですね。

ちなみに京都ではこの時期に小豆をのせたういろうを食べる習慣があるそうです。

茅の輪(ちのわ)くぐりの作法

夏越の祓では多くの神社で「茅の輪くぐり(ちのわくぐり)」を行っています。茅で編んだ直径数 メートルほどの輪を建て、神主様を先頭に正面から最初に左回り、次に右回りと 8 字を描いて計3回くぐり、半年間に溜まった病と穢れを落とし残りの半年を無事に過ごせることを願います。くぐる時に上で紹介した歌を唱えながらくぐるのがお作法です。その前にお手水で口をすすぎ手を洗いましょう。

- 「水無月の夏越の祓する人は 千歳の命延ぶといふなり」の神歌を唱え、

茅の輪をくぐり、右に廻ります。 - 次に「思ふことみなつきねとて麻の葉を 切りに切りても祓ひつるかな」の神歌を唱え、茅の輪をくぐり、左に廻ります。

- 最後に「宮川の清き流れに禊せば 祈れることの叶はぬはなし」の神歌を唱え、茅の輪をくぐりします。

くぐり終わったら、神殿へお参りに行く神社が多いです。

この「茅の輪くぐり(ちのわくぐり)」は『備後国風土記』に蘇民将来の伝説に由来するものと言われています。武塔神に言われて茅の輪を腰につけたところ災厄から免れ、武塔神は自らを速須佐雄(素盞鳴尊)と名乗り去っていったと書かれています。速須佐雄がスサノオとなっているところが多いみたいですね!

ちなみにこの茅の輪くぐりの茅を、お守りとして抜き取って持ち帰る方がいますが、茅の輪にはくぐった人の穢れが溜まっていますので、やらないほうがいいです。

茅の輪くぐりに参加できなかった方は、人形代で参加することもできますので、お近くの神社に問い合わせてみてくださいね!

どうして茅の輪を潜るのか?茅の輪くぐりの効果

出雲神話(備後国風土記)に伝えられてる素盞鳴尊(スサノオノミコト)の話が元となっています。

ヤマタノオロチを倒した素盞鳴尊(スサノオノミコト)が、旅をしている途中、 蘇民将来( ソミンショウライ )、巨旦将来 ( コタンショウライ ) という兄弟に宿を求めたところ、弟の巨旦将来は裕福であったにも関わらず宿泊を拒んだのに対し、兄の蘇民将来は貧しいながらも喜んで厚くもてなしました。その数年後、再び蘇民将来のもとを訪ねた素盞鳴尊は「もし悪い病気 が流行ることがあったら、茅で輪を作り腰につければ病気にかからない」と教えました。そして疫病が流行したときに巨旦将来の家族は病に倒れましたが、蘇民将来の家族は茅の輪で助かったのです。

この言い伝えから「蘇民将来」と書いた紙を門に貼るというおまじないが生まれました。茅の輪も当初は伝説のとおり小さなものを腰に付けるというものでしたが、江戸時代初期に大きな茅の輪をくぐって罪や災いと取り除くという現代の茅の輪潜りができたと言われています。

蘇民将来の札を家の前に貼っておくと、病魔や不幸が退散するというおまじない

- 「蘇民将来子孫」

- 「蘇民将来之子孫也」

- 「蘇民将来子孫家門」

のいずれかの文字を家の前に張り出しておけば、その家人に災いが降りかからないと言われています。

茅の輪くぐりと夏越の祓えのスピリチュアル効果

年の半ばになると、「新年にはよい年になるだろう」という期待感が薄れ、人々の気持ちはしばしば落ち込むものです。一年の始めに掴んだ大吉の運勢も影を潜め、次々に起こる挫折が心を重くします。しかし、日本の神々はこれを見逃しません。そこで神社では、6月末に「大祓」とも呼ばれる「夏越しの祓(なごしのはらえ)」が行われます。

茅の輪くぐりのスピリチュアルな意味

茅の輪くぐりには深いスピリチュアルな意味があります。丸い輪は太陽を象徴し、生命力を象徴します。また、参拝者が輪をくぐりながら左右に回る動作は、太陽の昇る東から沈む西への運行を模倣しています。これは太陽の持つ生命力を得るという意味が込められています。

心の中を清める夏越しの祓い

心の中に溜まったネガティブな感情や疲労を払い、新たな気持ちで次の半年を迎えるには、何よりも「夏越しの祓い」が有効です。6月の晦日に行われるこの儀式に参加し、心の中を清めることで、スッキリとした気持ちで後半の年を迎えることができます。

夏越の大祓の食べ物、夏越ご飯

夏越の大祓えに食べるべきものは、やはり「夏越ご飯」でしょう。

「夏越ご飯」の基本は「茅の輪くぐりを模して、夏野菜をかき揚げにしたものを上に乗せた雑穀ご飯におろしだれをかけたもの」となっています。

夏越ごはんの由来

「夏越(なごし)ごはん」は、特殊な行事食で、雑穀ごはんの上に「茅の輪(ちのわ)」を象徴する丸い食材を盛り付けます。これは古い伝承、すなわち蘇民将来(そみんしょうらい)が素盞嗚尊(すさのおのみこと)を「粟飯」でもてなしたという話から派生したものです。この特別な食事は、一年の半ばを象徴する6月30日、大祓(おおはらえ)の神事「夏越の祓(なごしのはらえ)」の日に捧げられます。

2015年に「夏越ごはんの日」制定されたんですよね〜。

夏越ごはんのバリエーション

「夏越ごはん」の基本的な要素は、「ごはん(できれば雑穀入り)」と「茅の輪を象徴する丸い食材」の2つです。これらをおさえれば、夏越ごはんのレパートリーは無限に広がります。かき揚げ丼、夏野菜カレー、ビビンバなど、様々なバリエーションで「夏越ごはん」を楽しみ、健康と病気の回避を祈りましょう。

夏越の大祓えの時期になると、神社の近辺のお食事どころで見かけるようになります。

非常におしゃれな彩色と盛り付けのものが多く、SNS映えします。

夏越の大祓えのお守り

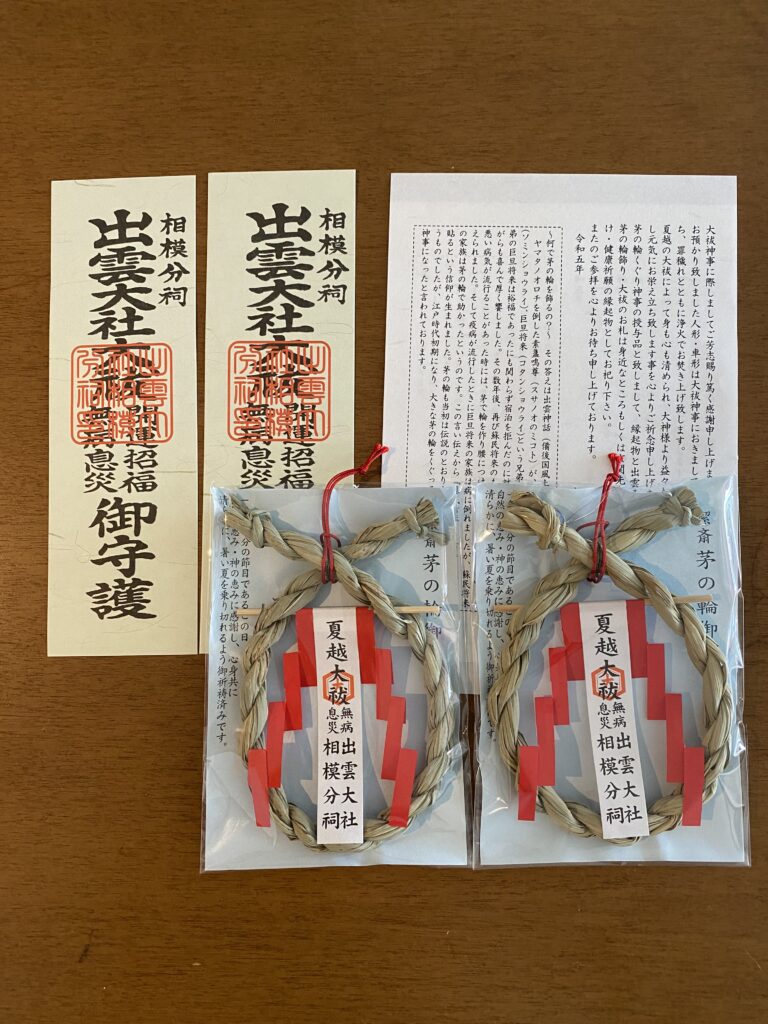

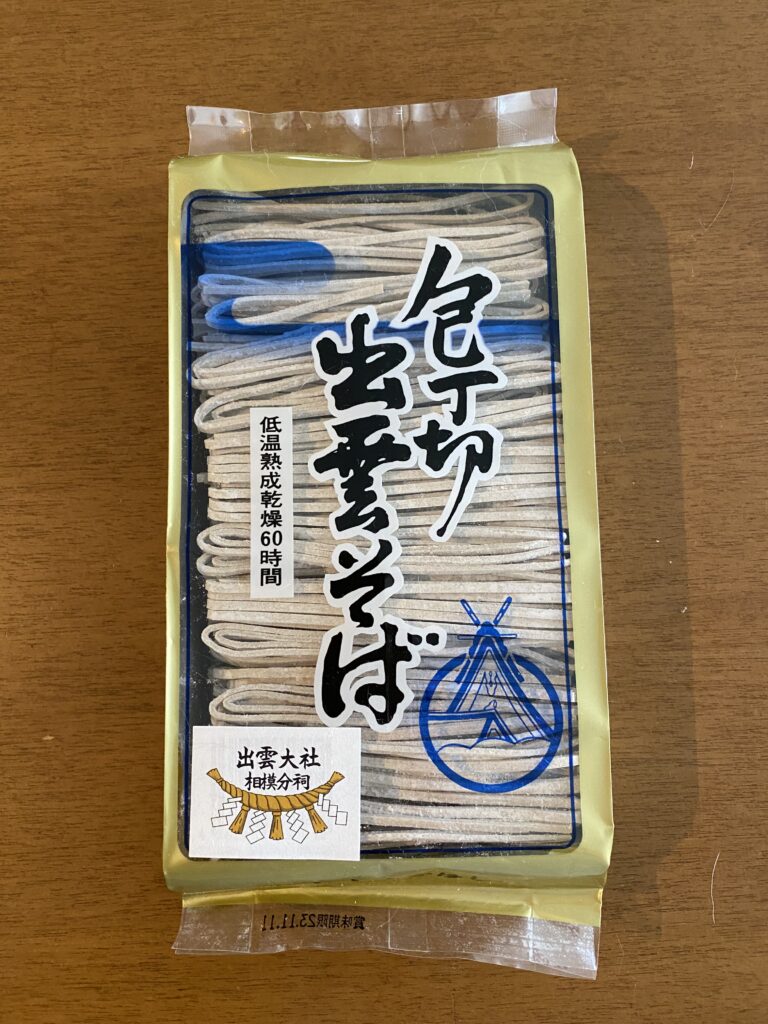

2023年の夏越の大祓えに行ってまいりました!

今年は大祓えの授与品はお蕎麦でした〜。

半ばを迎え、そろそろ夏越の大祓(なごしのおはらえ)が行われる季節になりました。これは、1年の半分、つまり前半の6ヶ月間に自分が犯した罪や穢れを祓い、清めるための儀式で、日本の伝統的な行事の一つです。多くの神社では、この日を迎えると特別なお守りが授けられます。

夏越の大祓のお守りとは

夏越の大祓では、「茅の輪くぐり」という儀式が行われます。これは、茅(ちがや)で作られた大きな輪をくぐることで、人々が心身の罪や穢れを祓い、清めるというものです。また、その際に神社から授けられる「人形(ひとがた)」や「お守り」を用いて、自分の身についた罪穢れを移すとされています。

この人形は、自分自身を象徴し、自分の罪や穢れをその上に移すために使用されます。そして、神社の神職によって祈りを捧げ、罪穢れを祓うために川や海に流されるのです。

また、この時期に授けられるお守りも非常に特別なものです。このお守りは、自分自身を守るための力を与えてくれると言われています。そして、次の大祓である冬至の日まで身につけて、新たな罪や穢れから身を守るとされています。

夏越の大祓は、自分自身を見つめ直し、新たな半年を迎えるための一大イベントです。この機会に神社を訪れてみてはいかがでしょうか。罪や穢れを祓い、新たなスタートを切るためのお守りを手に入れることで、心新たに後半の1年を過ごすことができます。

夏至から11日が過ぎると半夏生

また、夏至から11日が過ぎると半夏生になります。

半夏生は昔から「天から毒が降る 地から毒が涌く」と言われ、この日には井戸に蓋をしたり、この日に汲んだ水を妊婦に飲ませないようにしたり、野菜も半夏生の日に取ったものは食べないようにしていたそうです。物忌み(ものいみ)の日だったんですね。

「物忌み」は特定の期間に神事などを行うために、ある期間汚れを避けること…。ちょうど暑くなる前に行うのは非常に理にかなっていたのでしょう。

この日に土地神様、荒神様をお祭りする地方も多いです。ご近所の夏祭りなども参加してみると楽しそうですね!

半夏生にたこを食べると開運

そんな一見、不吉そうな半夏生ですが、この日にはたこを食べると開運すると言われています。

もともとは関西の風習ですが、たこの足のように大地に根をはって、豊作をいのる意味があるそうです。

コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!

蘇民将来を書いたものは玄関に貼ればいいですか?

試してみたいと思ってます。

玄関に貼ればOKです!

願いが叶いますように!

クズは俗信に頼る。賢者は信心を全うする。

おまじないを俗信と考える方は絶対におまじないをされないほいうがいいですよ。

ご自身が信じられている神様をしっかりと信じましょう。

願いが叶いますように!

とりあえず無事行って来れました。お札と茅の輪もらったんですがこれはどこに飾ればいいんでしょうか?

無事に行けたんですね!良かったですね!私は今年は行けず、大変残念でした…。

茅の輪は玄関に吊り下げるといい、と聞いたことがあります。

お札は私は神棚に飾っていましたが、友人は飾り棚の一部に飾っているそうです。

参拝した神社によって、多少違いがあることがありますので、もし気になるならそちらに聞かれるのもいいですよ。

願いが叶いますように!

明日大祓式に参加しようと思ってます。どのぐらいかかるんですかね?時間的に…

うーん、私が参加したものは1時間ほどだったと思うのですが、なにぶん近所の神社で、人数も少ないですから…。

大きいところになると結構かかるみたいです。

願いが叶いますように!